Eine andere Welt ist pflanzbar!

Die Erweiterung und Neuinterpretation des Subsistenzbegriffes um eine städtebauliche, soziale, kulturelle und wirtschaftliche Dimension als Gegenpol zur neoliberalen Globalisierung war ein Ergebnis einer internationalen Tagung an der Universität Kassel mit 90 TeilnehmerInnen aus Nord- und Mittelamerika, Afrika, Asien sowie verschiedenen europäischen Ländern. Vandana Shivas Rede und ein Interview mit der Soziologin Christa Müller von der Stiftung Interkultur: Klick auf den Link.

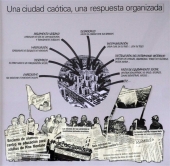

Plakat zum Parque Miraflores, Sevilla, das die Probleme des Massenwohnungsbaus der Sechziger und Siebziger zusammenfasst

Erstmals in der Menschheitsgeschichte leben heute mehr Menschen in den Städten als auf dem Land und die Städte, im Norden wie im Süden, stehen vor neuen, gewaltigen Herausforderungen.

Welchen Beitrag die unterschiedlichsten Formen von Gemeinschaftsgärten für eine nachhaltige Stadtentwicklung leisten können, stand im Zentrum der Tagung „Gärten als Alltagskultur im internationalen Vergleich“, die am Fachbereich Architektur, Stadt- und Landschaftsplanung der Universität Kassel vom 22. bis 24 Mai stattfand, organisiert von den drei Freiraumplanerinnen Prof. Maria Spitthöver, Dr. Doris Gstach und Dipl.Ing. Heidrun Hubenthal.

Der Bogen spannte sich von den „Community Gardens“ in New York, „Urban Farming“ in Detroit, „Gartenkultur und soziale Diversität“ in Toronto, „Gärtnern am Fluss“ in Addis Abeba über „Organopónicos“ auf Kuba, „Urbane Gärten“ in Buenos Aires, „Jardins partagés“ in Paris, „Urban Gardens and City Farms“ in Großbritannien, Interkulturellen Gärten in ganz Deutschland bis zum globalen Thema „Nachhaltige Entwicklung und Biodiversität“, wozu Dr. Vandana Shiva aus Neu Delhi referierte.

„Planer verhindern Freiraumnutzung geradezu“

„Wir müssen heute feststellen, dass Architekten, Stadt- und Landschaftsplaner mit ihren vermeintlich innovativen Konzepten ein Mehr an offenen Beteiligungs- und Arbeitsmöglichkeiten auf den vielfach ungenutzten Freiflächen innerhalb unserer Städte geradezu verhindern“, ging Prof. Michael Wilkens, der bis vor einigen Jahren in Kassel lehrte, selbstkritisch mit der eigenen Zunft ins Gericht. Hier seien neue Modelle zu experimentieren, wie beispielsweise die in Kuba eingeführten „Organopónicos“. Eine neue Form urbaner Landwirtschaft unter kommunaler oder staatlicher Federführung, welche sich, die Beziehungen Mensch-Anbau-Tier-Umwelt und die Vorzüge der städtischen Infrastruktur berücksichtigend vor dem Hintergrund der Versorgungskrise der neunziger Jahre auf der Zuckerrohrinsel entwickelte, nachdem die sozialistischen Bruderstaaten als Handelspartner von der Bildfläche verschwanden. 37 Prozent der Lebensmittelversorgung im zentralkubanischen Santa Clara werde mittlerweile durch diese, streng nach ökologischen Kriterien ausgerichtete städtische Landwirtschaft sichergestellt und es seien tausende neuer wohnortnaher Arbeitsplätze, die besonders für Frauen mit Kindern und für Ältere sehr interessant seien, entstanden, berichtete Prof. Cecilia Váldez.

Dieses Modell könne eines für die gesamten Tropen sein, ist Michael Wilkens überzeugt. Und auch für die Metropolen des Nordens, wie die Beispiele zeigten. Voraussetzung sei allerdings der Zugriff auf Boden.

„Inklusion und soziale Diversität durch Nutzgärten“

So unterschiedlich die vorgestellten Projekte vor den jeweiligen politischen, kulturellen, sozialen, ökonomischen und städtebaulichen Hintergründen sind, so klar ist ihre gemeinsame Aussage hinsichtlich ihrer Potenziale: Wo in den Gesellschaften des Nordens und des Südens die Exklusion breiter Teile der Gesellschaft voranschreitet, können (Interkulturelle) Nutzgärten vielfältige Möglichkeiten der Inklusion und der sozialen Diversität bereithalten, zeigte sich Dr. Christa Müller von der Stiftung Interkultur überzeugt.

„Unser einziger Zugang in diese bürokratische Gesellschaft war der Garten“, berichtete engagiert die irakischstämmige Aktivistin eines Interkulturellen Gartens. „Als ich hier ankam, konnte ich kein Wort Deutsch. Durch die Gartenarbeit mit vielen anderen Migranten und zusammen mit Deutschen können wir uns heute für unsere Interessen einsetzen“, bestätigt sie Müllers These.

Die Städte sieht die Soziologin als Laboratorien für eine neue Weltgesellschaft, einen großen Werkraum, in dem es gelte durch Eigeninitiative und Empowerment Raum für kreative Neuaneignungen des öffentlichen Raums zu schaffen, um so einen Beitrag zur nachhaltigen Stadtentwicklung zu leisten. Nutzgärten vor urbaner Betonkulisse könnte das Stichwort lauten.

In diesem Zusammenhang erweiterte Müller den Begriff der „Subsistenz“ weit über die reine Selbstversorgung mit Lebensmitteln hinaus: Subsistenz sei alles, was Menschen tun, um ihr Überleben zu sichern und ihren Alltag zu gestalten. Das Erzeugen von Produkten mit Sinn – auch geistigem – getragen von einem sozialen Zusammenhang sei elementarer Bestandteil und somit auch ein Gegenpol zur kalten Rationalität des Marktes, der aus ihrer Sicht allerdings gleichzeitig grundlegender sozial-ökologischer Reformen bedarf.

„Selbstversorgerstrukturen kein Ersatz für Sozialstaat“

„Der Neoliberalismus ist ein politisch-ökonomisches Projekt, das auf unsere Kosten geht“, berichtet in Ella von der Haides Film ein Aktivist aus Buenos Aires, wo es mittlerweile etwa 2500 Gemeinschaftsgärten gibt. „Wir haben kein Vertrauen mehr in die Institutionen und es liegt an uns, die Situation zu verbessern“, ist eine andere Gemeinschaftsgärtnerin überzeugt. Dafür haben sie Straßen und Autobahnen blockiert und Unterschriften gesammelt.

Zu Beginn sei das eher eine soziale denn eine Erfahrung im wirklich produktiven Sinne gewesen - kaum jemand aus der Gruppe wusste über die Kultivierung einheimischer Pflanzen Bescheid. „Mittlerweile ernten wir eine Unmenge von Gemüse, essen gesunde Produkte, können Volksküchen mit Lebensmitteln versorgen und sind nicht von der Logik des kapitalistischen Marktes abhängig“, so die Gemeinschaftsgärtner zu ihrem politischem Ansatz.

Genau das könne zur Bildung von Parallelgesellschaften beitragen wird im Auditorium kritisch angemerkt: Die einen sind „drin“, folgen der Logik des Marktes, die anderen „draußen“.

„Selbstversorgerstrukturen dürfen natürlich kein Ersatz für die Verteidigung des Sozialstaates sein“, sagt Christa Müller. Subsistenz sei nicht als Alternative dazu zu sehen und es gehe keinesfalls darum, eine „Armutsproduktion“ zu gewährleisten. Im Gegenteil sei Subsistenz nur möglich, wenn der Staat Infrastrukturen dafür zur Verfügung stelle und den öffentlichen Raum vor der rein marktorientierten Logik schütze.

Aber es gehöre die Frage diskutiert, was man in dem „Nahraum“, in dem sich jeder von uns befindet, heutzutage tun kann, um sich gegenüber den Krisen zu wappnen, die noch kommen werden. Ein klares Plädoyer für das Experimentieren neuer zivilgesellschaftlicher Lösungen, die ein gewaltfreies Miteinander garantieren. Neue, auch kulturelle Formen der Subsistenz seien auch für Menschen, die gut abgesichert sind, durchaus attraktiv.

Fertige Konzepte gebe es keine, eher sieht Christa Müller ein großes Widerspruchsfeld, das es zu beackern gilt. Gerade auf Seiten der Linken sei ein großes Misstrauen gegenüber jeglicher Form von Subsistenz festzustellen, weil es ihrem evolutionistischen Denken von gesellschaftlicher Entwicklung widerspreche. Subsistenz werde schlicht und ergreifend als eine „antiquierte Vorform“ interpretiert, die in einer industriellen Gesellschaft nichts mehr zu suchen habe.

„Krieg gegen Biodiversität“

Wie wichtig Subsistenz im globalen Maßstab ist, machte Vandana Shiva in ihrem Beitrag klar. Vom „Krieg gegen die Biodiversität“ sprach die Trägerin des alternativen Nobelpreises und berichtete an Hand vieler Beispiele, wie dramatisch und gleichermaßen von vielen unterschätzt die Situation im Süden bereits heutzutage ist.

„Soil, not oil“ lässt sich ihr Plädoyer für eine andere Wirtschaftsweise zusammenfassen. „Patente werden für Innovationen vergeben, Biodiversität kann nicht erfunden werden“, verwirft die Aktivistin die gängigen Vorstellungen der Agro-Multis. Der Geist eines Gärtners sei von vornherein auf Biodiversität angelegt, der der transnationalen Konzerne monokulturell, genau so wie die von ihnen favorisierte, abhängig machende Landwirtschaft.

Vandana Shiva hat nach den jüngsten Wahlen in Kenia analysiert, wo es die größten Gewaltausbrüche gab: nämlich in den Gebieten, in denen ausschließlich für den Export und nicht für die eigenen Bedürfnisse produziert wird. Eine Feststellung, die sie auch im indischen Punjab zuvor treffen konnte.

„Positive Ansätze und Sorge gleichermaßen“

„Jeder Garten ist ein Ansatz subversiv zu sein“, formulierte eine Teilnehmerin im Plenum und stellte fest, dass die Gartenfrage schon lange keine Diskussion von Spinnern sei und nun endlich auch in den Universitäten ankomme.

Natürlich könne man im Kontext einer nachhaltigen Stadtentwicklung viel tun und es gebe, wie die vorgestellten Beispiele zeigten, viele positive Ansätze, stellte Prof. Dr. Christine Bauhardt, die zuvor über die „Jardins partagés“ berichtete, in ihrem abschließenden Statement fest. Sorge machen ihr allerdings die Entwicklungen im globalen Kontext. „Was wir hinter uns haben, wird im Süden nachgeholt. Das stimmt wenig hoffnungsvoll.“

Die Tagung hat gezeigt, dass StädterInnen in verschiedenen Ländern über die unterschiedlichsten Gärten einen wichtigen Beitrag zur jeweiligen Stadt- und gesellschaftlichen Entwicklung leisten, während das Gros der Profession der Stadt-und LandschaftsplanerInnen leider wenig Interesse an dieser Tagung zeigte und lediglich auf akademischer Ebene über Partizipation nachdenkt.

Die Organisatorinnen haben mit dieser Tagung einen herausragenden Beitrag zur Verknüpfung von Wissenschaft und Praxis geleistet; auch im Sinne einer weltweiten Vernetzung von GärtnerInnen. Wie eine Teilnehmerin formulierte, sollte der Weg des subversiven Gärtnerns fortgesetzt werden.

Tagungsprogramm mit Verzeichnis aller ReferentInnen:

www.uni-kassel.de/fb6/tagungen/agg/

Der Autor: Klaus Schaake hat in Kassel Architektur und Städtebau studiert. Arbeits- und Studienaufenthalte in Lateinamerika. Herausgeber der Magazins StadtZeit Kassel und von zwei Mitmach-Stadtteilmagazinen. Autor bei kassel-zeitung.de. Lehrauftrag am Fachbereich ASL der Uni Kassel zu „Mikrokosmos Quartier“ im Sommersemester 2007. Partizipationsfan und aktives Mitglied der Zukunftswerkstatt Marbachshöhe, die sich im jüngsten Kasseler Quartier, entstanden auf einem ehemaligen Kasernengelände im Kasseler Westen, engagiert.

Kommentare

Ansicht der Kommentare: Linear | Verschachtelt